食品ロス削減推進法が成立!食品ロス法案について知っておきたい8つの要点【食品従事者が記載】

スポンサードリンク

スポンサードリンク

どうも。「食彩life」「やさしい食品表示ラボ」を運営している dai です。(プロフィールはこちら//食品業界情報は→こちら)

2018年は様々なフードロス削減サービスがロンチされて、フードロス元年と謳える年ではないかと個人的には分析しております。2019年もフードロスに関して世間の関心が高まり、ますます活況を帯びております。

さらに、追い風が…2019年5月24日、「食品ロス削減推進法」が成立されました。食品業界を巡る環境、商取引が明らかに変化していく印象を受けております。この変化は止まらないですね。

今回は、食品ロス削減推進法について知っておきたい8つの要点をまとめていきたいと思います。食品関係者としてこの法律は成立することは望ましいことだと思っておりました。

本記事で学ぶ内容

- フードロスについてわかる。

- 食品ロス削減推進法についてわかる。

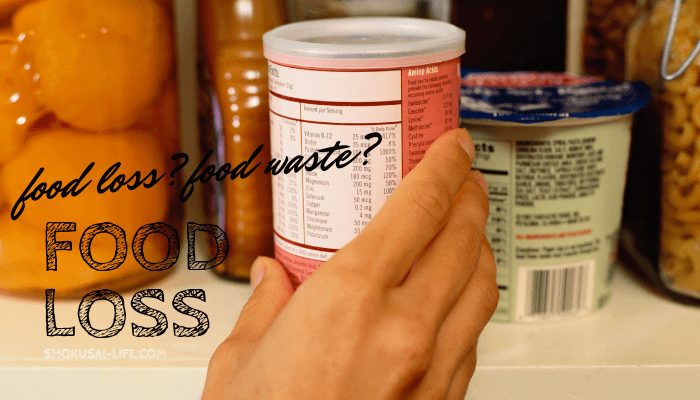

フードロスとは?

食品ロス削減推進法の説明をする前に食品ロス(フードロス)について説明します。

フードロス(食品ロス)とは、食べるために作られた食料が、失われたり捨てられたりしてしまうことを指します。サプライチェーンの流れの中で、まだ食べられるにも関わらず、様々な理由で失われたり、捨てれられたりしています。フードロスの定義は様々ですが、このHPでは、フードロスを環境省や農林水産省が用いられているように「食べられる食べ物が捨てられること」という意味で使用しております。

2015年に国連の「持続可能な開発サミット」で採択された2016年から2030 年までの国際目標の中で、食品ロス関係の記載があり、持続可能な生産消費形態を確保する目標を掲げております。

2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品の損失を減少させる、とのことでした。

日本のフードロスは年間643万トン。そのうち家庭から291万トンが発生

実際、日本ではまだ食べられるのに捨てられてしまっている、フードロス量は、643万トンと推計されております。(2016年度)

まだ食べられるものが捨てられてしまう問題、フードロスについて、社会全体が考えていかなければならない課題になります。日本のフードロスのうち291万トンが、消費段階の家庭で発生していると言われており、一人一人が行動の見直しがフードロスを減らしていく上で必要になります。

さらに、フードロスに関して深く知りたい方はこちら。

①フードロス(食品ロス)とは?食料ロスと食料廃棄の違いや原因など、食品従事者が徹底的にまとめてみた。

②今から家庭でできる!いち消費者の6つのフードロス対策【食品関係者記載】

③食品業界が取り組むべき8つのフードロス対策とは【現役食品メーカー勤務者が分析】

食品ロス削減推進法について知っておきたい8のこと

食品ロス削減推進法とは、食品ロスを削減するために、国、地方公共団体、事業者、消費者等が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進する法律になります。食品ロス削減推進法について知っておきたいことは、まとめてみました。

- 食品ロス削減推進法で規定する食品とは

- 食品ロス削減推進法が成立した社会的背景

- 食品ロス削減推進法の目的

- 食品ロス削減推進法で想定される効果

- 食品ロス削減推進法で規定される国及び地方自治体の責務

- 食品ロス削減推進法で規定される事業者の役割

- 食品ロス削減推進法で規定される消費者の役割

- 食品ロス削減の日と食品ロス削減月間について

食品ロス削減推進法で規定する食品とは

食品ロス削減推進法で規定される食品の定義はこちらになります。

食品とは、飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のもの。

つまり、食品表示法に規定されている食品であることがわかりました。食品表示法で規定される食品に関しても、医薬品、医薬部外品は除く食品全般になります。

●関連記事→食品表示法における食品とは?生鮮食品(調整、選別)、加工食品(製造、加工)の定義を押さえておこう。

←運営者 daiは食品表示検定中級を取得しており、「やさしい食品表示ラボ」も運営しておりますので、よろしければこちらもどうぞ。

食品ロス削減推進法が成立した社会的背景

食品ロス削減推進法が成立した社会的背景について下記の通りになります。

- 大量の食品ロス:まだ食べることのできる食品が様々な段階で日常的に廃棄されている(→上記フードロスとは参照)

- 国際的な重要な問題:2015年の国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」において言及

- 世界には栄養不足の状態にある人々がたくさんいる。

- 日本の食料事情:食料の多くを輸入している。

食品ロス削減推進法の目的

食品ロス削減推進法における目的は次の通りになります。要するに、国、地方公共団体等の責任を規定し、食品ロスの削減に向けて国を挙げて取り組んでいくとのことでした。

- 食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにする。

- 基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進する。

食品ロス削減推進法における想定される効果

食品ロス削減推進法で想定される効果についてまとめてみました。

- 食べ物を無駄にしない意識の定着

- 国民それぞれがフードロス削減に主体的に取り組む

- フードロスを二次流通させて、できる限り食品として活用させる。

食品ロス削減推進法で規定される国及び地方自治体の責務

食品ロス削減推進法では、国及び地方時自体の責務を規定されております。国はグランドデザインを描き、地方自治体は各地域の特徴に基づいた施策を実施していくとのことでした。

| 責務 | |

| 国 | 食品ロスの削減に関する施策を総合的に策定し、

実施する責務を有する |

| 地方自治体 | 食品ロスの削減に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、

その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 |

食品ロス削減推進法で規定される事業者の役割

食品ロス削減推進法では、事業者の責務を規定されております。

| 責務 | |

| 事業者 | 事業活動に関し、国または地方公共団体が実施する

食品ロスの削減に関する施策に協力するよう努めるとともに、

食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努めるものとする。 |

僕は、食品業界で従事しており、以前まとめた食品事業者が取り組みべき事例をまとめてみました。

また、食品ロス削減推進法では、事業者に関しては明示されておりません。特定もされておりません。

食品事業者だけでなく、様々な事業者を対象にしているかのではないかと、推測しております。

なぜなら、各業界の境界線が曖昧になっているからです。食品事業者だけが食品を扱う時代では無くなり、服などを置くセレクトショップのアーバンリサーチがジャムなどを販売しています。そのような時代の変化があり、明示しなかったのではと推測しております。

食品ロス削減推進法で規定される消費者の役割

食品ロス削減推進法では、消費者の役割を規定されております。

| 役割 | |

| 消費者 | 食品ロスの削減の重要性についての理解と関心を深めるとともに、

食品の購入又は調理の方法を改善すること等により

食品ロスの削減について自主的に取り組むよう努めるものとする。 |

食品ロスに対して、我々消費者が意識して自主的に取り組もうとのことでした。

食品ロス削減の日と食品ロス削減月間について

食品ロス削減推進法では、10月を食品ロス削減月間と制定しております。特に10/30は食品ロス削減の日と規定しており、この期間ふさわしい事業が実施されるように努めるとのことでした。

食欲の秋やから、10月なのか?と推測しております。

まとめ

今回は、食品ロス削減推進法について知っておきたい8つの要点についてまとめてみました。

2019年5月24日、食品ロス削減推進法が可決し、成立されました。フードロス削減に向けて官民一体となって、取り組んでいくことが法律によって規定されました。僕自身、この流れは自然なことだと思っておりました。食品メーカーの業務を通じて、どのように貢献できるかは考えていかなければなりませんね。

ここがポイント

- 食品ロス削減推進法が規定する食品は、医薬品、医薬部外品は除く食品全般のこと。

- 食品ロス削減推進法では、国・地方自治体、事業者の責務だけでなく、消費者の役割も規定されている。

- 食品ロス削減月間は10月に設定。

フードロスに向き合う様々なサービスに関して、独自にまとめたページはこちらになります。ご関心があれば是非どうぞ^^

の登録方法とサービスの利用方法【食品関係者が記載】-175x117.png)

が届く?saketakuで届いた日本酒2本を分析・堪能してみた。【13回目利用】-175x117.png)