絶対一発合格!食品表示検定初級・中級を突破への道

どうも。「食彩life」「やさしい食品表示ラボ」を運営している dai です。(プロフィールはこちら//食品業界情報は→こちら)

このページ「絶対一発合格!食品表示検定初級・中級を一発突破への道」では、「食彩life」の運営者であり食品表示検定中級取得の dai が食品表示検定合格にむけて、関連する情報をまとめてみました。

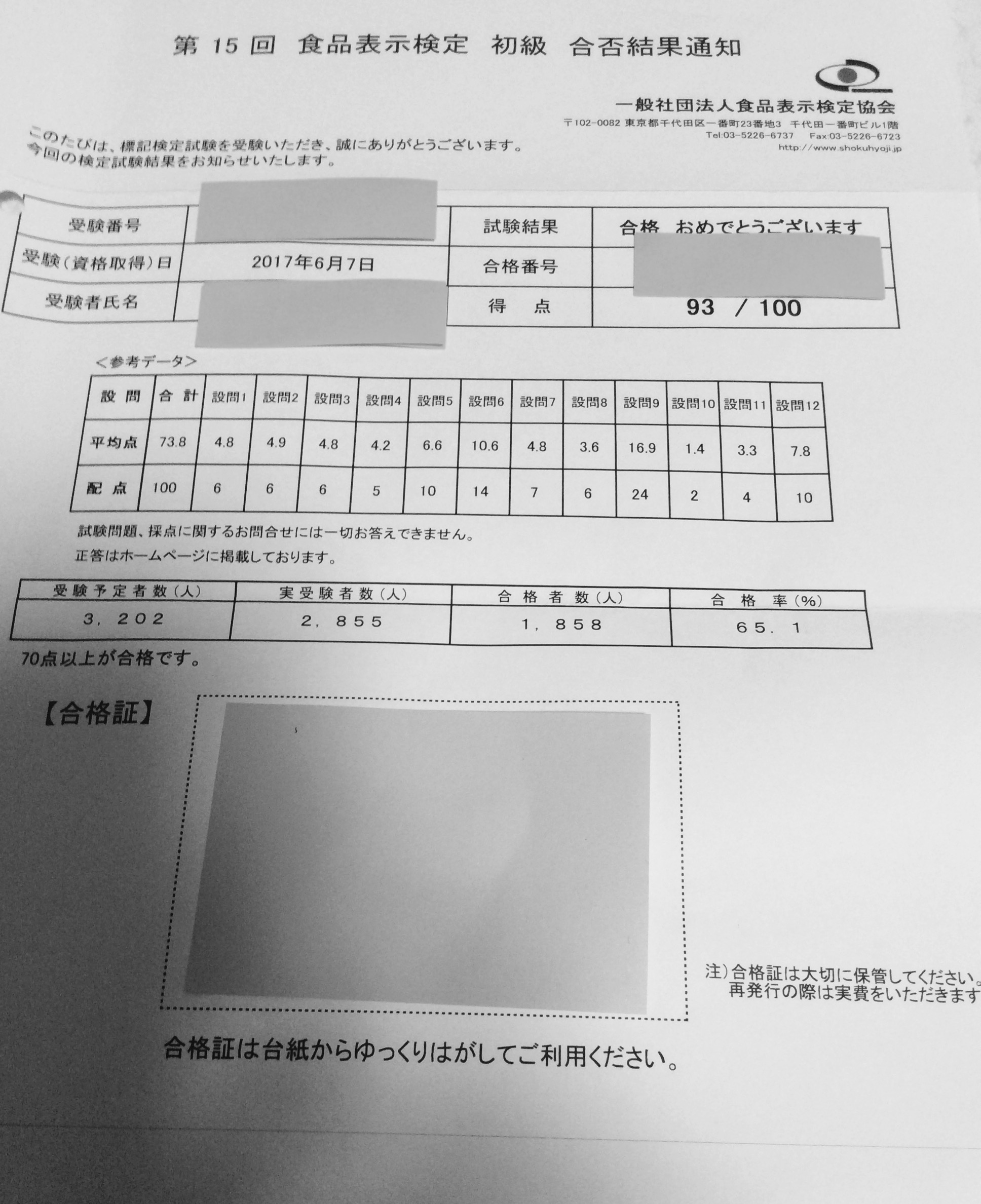

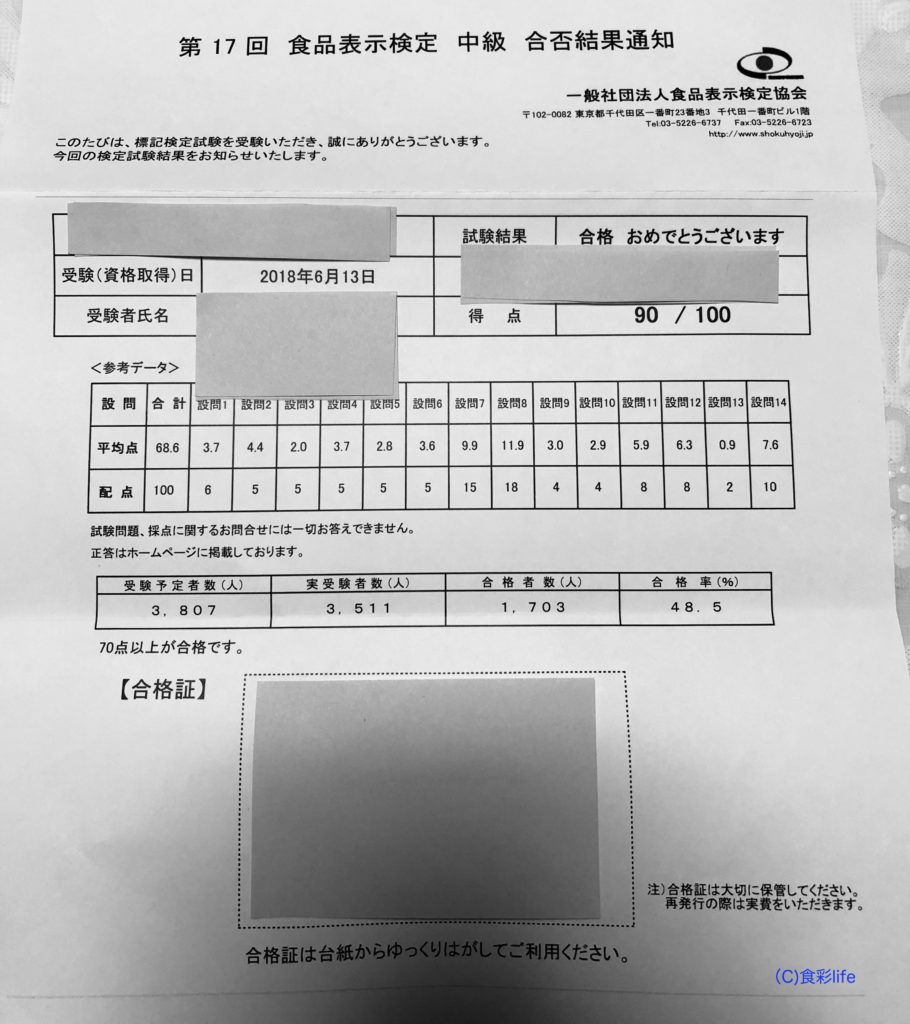

僕自身は、食品表示検定初級、中級を一発合格しております。(初級:93点、中級:90点を取得)

食品表示検定について知らない方はまずこちらの記事を読んでみてください。

スポンサードリンク

食品業界に従事している場合、食品表示検定の試験を会社から受験することを求められるケースあります。ただ、品質保証や食品表示に従事する方だけが受験するケースが多いです。

実際、僕のように営業マンで中級まで受験するのは稀です。なぜ僕が受験したか、それは仕事で活用できるからでした。業務用営業を勤務していると、食品表示に携わる機会が多く、その知識がないと得意先としっかりと意思疎通ができないのです。

仕事をしながら、食品表示検定の試験の勉強することはなかなか大変ですが、少しでも効果的に勉強ができるようにまとめてみようと思います。少しでも参考なれば幸いです。

食品表示検定 上級に関しては僕自身受験がしておらず、説得力に欠けるため記載しておりません。

食品表示検定 初級 を一発突破の道

ここでは、食品表示検定 初級に関する情報をまとめております。

試験範囲

『改訂6版・食品表示検定 認定テキスト・初級』からの基礎知識と、それを理解した上での応用力を問います。法令は2019年10月1日時点で施行(法律の効力が発行)されているものを基準とのことです。もちろん、国内で製造・加工された加工食品の原料原産地表示の義務化に伴い、出題の対象となります。

ちなみに、加工食品の原料原産地表示義務化の内容にも対応しており、食品表示の基礎編になりますよ。

- 第1章 食品表示は消費者と事業者をつなぐ架け橋

- 第2章 生鮮食品の表示

- 第3章 加工食品の表示

- 第4章 いろいろな食品表示の例

- 第5章 その他の食品表示やマーク

- 第6章 私たちの食生活について考える

- 【資料編】原料原産地表示について、個別ルールのある食品(22の食品群と5品目)(食品表示基準 別表第15に該当するもの)

祝!!「食品表示検定試験・初級」初の公式問題集が発売

2018年8月にて、一般社団法人食品表示検定協会が主催する「食品表示検定試験・初級」初の公式問題集が発売しました。実際の試験に準じた出題形式の練習問題に取り組むことができ、「模擬問題」で実力も試すことができます。

僕が受験した時にはなかったので、問題が手に入るのは本当に羨ましい限りです。

これは活用しないわけにはいかない問題集♪♪

検定対策セミナーは必要なのか?

食品表示検定には、公式で検定対策セミナーという講義を行っており、試験勉強はもちろんのこと過去問ももらうことができます。ただし、費用がかかるため、参加の是非は非常に判断はしづらいところです。

●食品表示検定初級を受験する前に検定対策セミナーの参加は必要か?実際の受講者がまとめてみたよ。

→「食品表示検定 初級」を受験するにあたって、検定対策セミナーの参加是非をまとめております。

僕個人としては初級受験時、中級受験時の際も検定対策セミナーに参加しており、参加してよかったと思います。

合格範囲

マークシート方式による選択問題(全75問)で、70点以上が合格になります。(100点満点)

<食品従事者dai の合否結果通知>

スポンサードリンク

食品表示検定 中級 を一発突破の道

ここでは、食品表示検定 中級に関する情報をまとめております。

試験範囲

『改訂6版・食品表示検定 認定テキスト・中級』からの基礎知識と、それを理解した上での応用力を問います。法令は2019年10月1日時点で施行(法律の効力が発行)されているものを基準とのことです。もちろん、国内で製造・加工された加工食品の原料原産地表示の義務化に伴い、出題の対象となります。

2019年1月16日に改定された認定テキストは、加工食品の原料原産地表示義務化の内容にも対応しており、食品表示のバイブルになりますよ。

第1章 食品表示を規定している法の体系

第2章 生鮮食品の表示

第3章 加工食品の表示

第4章 事例でわかる食品表示

第5章 表示の個別解説

第6章 栄養成分表示の解説

【資料編】

1.食品表示マーク

2.外食店における表示

3.計量法

4.従来から原料原産地表示の対象になっていた加工食品と新規で追加になった品目

5..生鮮食品に分類される食品

6..加工食品に分類される食品

『改訂5版・食品表示検定 認定テキスト・中級』を使用の場合、2018年度より試験範囲になりました「新たな原料原産地表示制度」に関する内容は記載されておりません。

検定対策セミナーは必要なのか?

食品表示検定には、公式で検定対策セミナーという講義を行っており、試験勉強はもちろんのこと過去問ももらうことができます。ただし、費用がかかるため、参加の是非は非常に判断はしづらいところです。

●食品表示検定(中級)合格に向けて検定対策セミナーの参加は必要か?実際の受講者が主観的にまとめてみたよ。

→「食品表示検定 中級」を受験するにあたって、検定対策セミナーの参加是非をまとめております。

僕個人としては初級受験時、中級受験時の際も検定対策セミナーに参加しており、参加してよかったと思います。

合格範囲

マークシート方式による選択問題(全100問)で、70点以上が合格になります。(100点満点)

<食品従事者dai の合否結果通知>

スポンサードリンク

食品表示検定 初級と中級の違い

食品表示検定では、初級を経ずに中級を受験することも可能になります。

そのため、各級の特性を知った上で自分の能力からどちらを選択して受験することができます。僕は、初級から順番に受験してみました。

初級を経ずに中級から受験するべきなのか?

はたして、中級から受けるべきなのか、それとも、ステップアップ形式で初級から受験するべきなのか、判断が分かれますよね。

●いきなり食品表示検定中級は無謀?4つのデメリットと2つのメリットをまとめてみた。【中級取得者記載】

→中級から受験する場合のデメリットとメリットを分析しております。

個人的には、初級から順番に受験することをお勧めしておりますが、各個人の考え方にもよります。中級から受験したい場合はこちらの勉強法を考えみました。

スポンサードリンク

食品表示をやさしく、身近に学ぶ『やさしい食品表示ラボ』を開設<鋭意作成中>

誰もが簡単に食品表示を学べるサイト『やさしい食品表示ラボ』を開設しました。食品表示検定中級を取得した dai が監修しております。

②.png)

図表を用いて視覚的にわかりやすい言葉を使用しており、スマホで簡単に勉強できるサイトを作りました。ぜひご参考にしていただければと幸いです♪♪

スポンサードリンク

その他、試験勉強に役立つ食品表示の知識はこちら

試験勉強に役立つ食品表示の知識をまとめてみました。随時更新しております。

食品アレルギーに関する情報

●食品アレルギーの種類とは?28品目とは?4つ初期知識をわかりやすくまとめてみたよ。【保存版】

→食品アレルギーの28品目を写真と一口メモという形でまとめております。

●加工食品に含まれる食品アレルギーはすぐわかるかな?アレルゲン物質の見分け方をまとめてみたよ。(基礎編)

→加工食品における食品アレルギーの見分け方をレクチャーしております。食品表示法に準拠した内容になります。

●食品に含まれる食品アレルギー物質を知りたいなら、事前に知っておきたい2つのこと(個別表示と一括表示)

→食品表示における食品アレルギーの記載の仕方になります。食品表示法に準拠した内容になります。

添加物に関する情報

●加工食品の添加物が知りたい?商品の原材料表示をみて瞬時に添加物を見分ける4つの方法

→加工食品における添加物の4つの見分け方をレクチャーしております。食品表示法に準拠した内容になります。

<補足>消費者庁の特例措置に関する情報

●【食品業界関係者必見】2018年7月集中豪雨災害における特例措置とは?消費者庁の通知をまとめてみたよ。

→消費者庁が通知した2018年7月集中豪雨災害における特例措置に関してまとめてみました。試験には関係ありませんが、食費従事者は知っておくべき内容になります。

このページは食品表示検定の試験を受験する皆さんが一発合格できるために少しでも力になればと思い、作成してみました。

少しでも役に立てば嬉しいです。

・「食彩life」では話さないことを発信:noteをフォローする。

・リアルタイムを発信:twitterをフォローする。