どうも。食品系メディアを複数を運営している dai です。(プロフィールはこちら!運営メディアはこちら!「食彩life」「やさしい食品表示ラボ」「食品OEM・PBポータルサイト 食彩名鑑」)

今回は、食品表示検定を受験する前に知っておきたい9のことについて記載したいと思います。ちなみに僕は、勤務先が食品表示検定を受検を推奨しており、中級の資格を持っております。(初級:2017年取得、中級:2018年取得)

初級に関して難しくないため、勉強すれば受かりますよ。中級それなりの勉強が必要でした。ただ、上級は物凄い難しいと言われており、合格すれば相当凄いですよ。

食品表示検定の資格の高まり

食品表示は、食品の安全・安心に密接につながっています。アレルゲン患者など食品表示を見て、購入に至るケースもあり、食品従事者は知っておいて然るべき内容だと思ってます。また、食品従事者だけでなく、一般の消費者や主婦の方が試験会場におられるのも目につきました。

- 近年食品表示に係る相次ぐ事件が起こり、消費者の食品表示に対する関心はますます高くなっている。

- 事業者間での食品表示のバラツキがあり消費者への信頼、法令順守の面でも問題となっている。

- 食品表示は消費者にとりその商品の品質を判断し購入する上で貴重な情報源であり、重要な役割を果たしている。

- 2015年に「食品表示法」が施行され、消費者における食品表示の注目度は年々高まっている。

- 初級から上級を合わせた累計合格者は、54,686名となり、食品表示検定では日本国最大の規模になっている。(第1回〜第18回まで)

- 2017年年9月1日より新たな加工食品の原料原産地表示制度が始まり、正確な表示が事業者で求められる。

食品表示検定について

食品表示検定の概要を説明していきます。

食品表示検定とは

それでは食品表示検定の説明します。

消費者が食品表示を理解しようとしても難しい理由、又事業者による食品表示の間違いがある理由の一つが、法律で定められた食品表示の方法が複雑で、更に解説のための判りやすいテキスト、学習のための基準がないことが挙げられます。

こうした中で、生産者、食品メーカー、小売業者、消費者まで含めた教育の機能として「食品表示検定」を提供したいと考えております。「食品表示検定」により消費者は食を選択する力をつけ、事業者は正しく食品情報を表示することが広がります。こうした活動を通じ「食の安全・安心」の向上に寄与したいと考えています。

(食品表示検定|食品表示検定とは HPより)

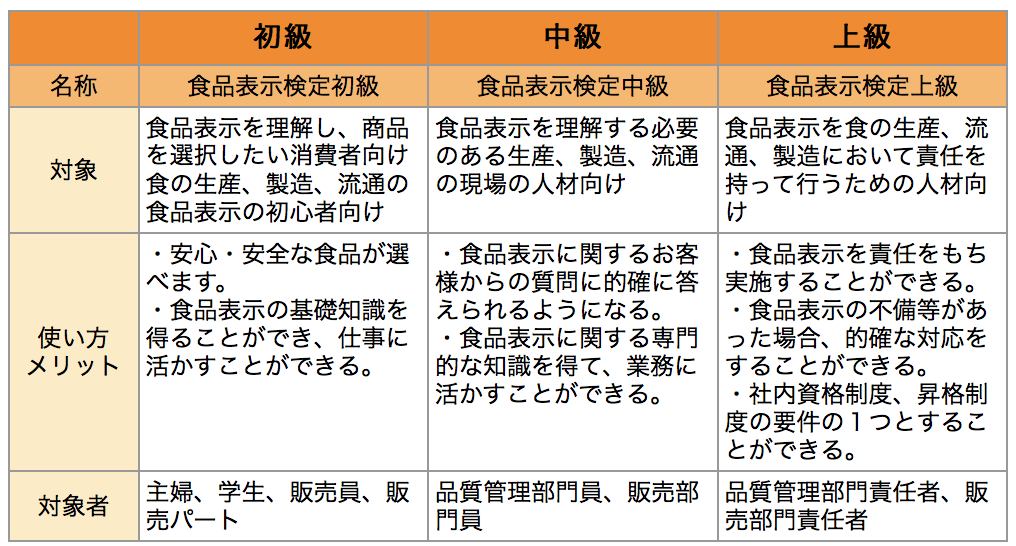

食品表示検定試験の対象となる方

受験に資格は不要です。消費者の方から、生産、食品メーカー、小売り等で専門知識が必要な方まで幅広く受験できます。 初級からでも中級からでもご自由に受けることができます。

資格取得流れ

試験取得の流れに関して、初級・中級の場合と、上級の場合に2種類がございます。

食品表示検定 初級・中級の場合

試験開催時期に関して2回開催しており、2017年の場合は6月と11月に試験がありました。2020年度は下記の通りになります。

●試験日

2020年11月22日(日) 第22回 初級・中級試験

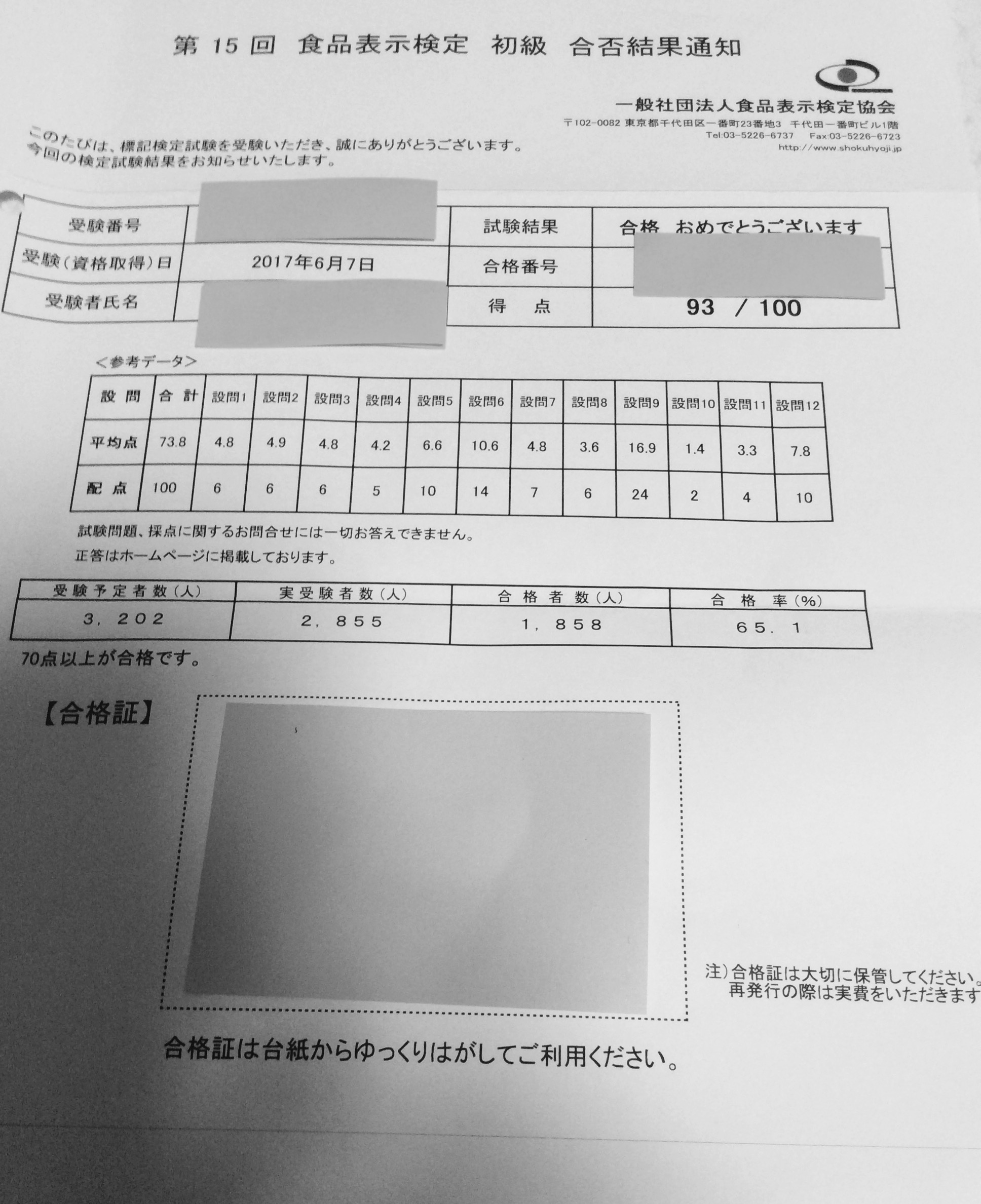

合格通知書(初級・中級)

「食彩life」運営者 daiが受講した、初級の時の合格通知になります。

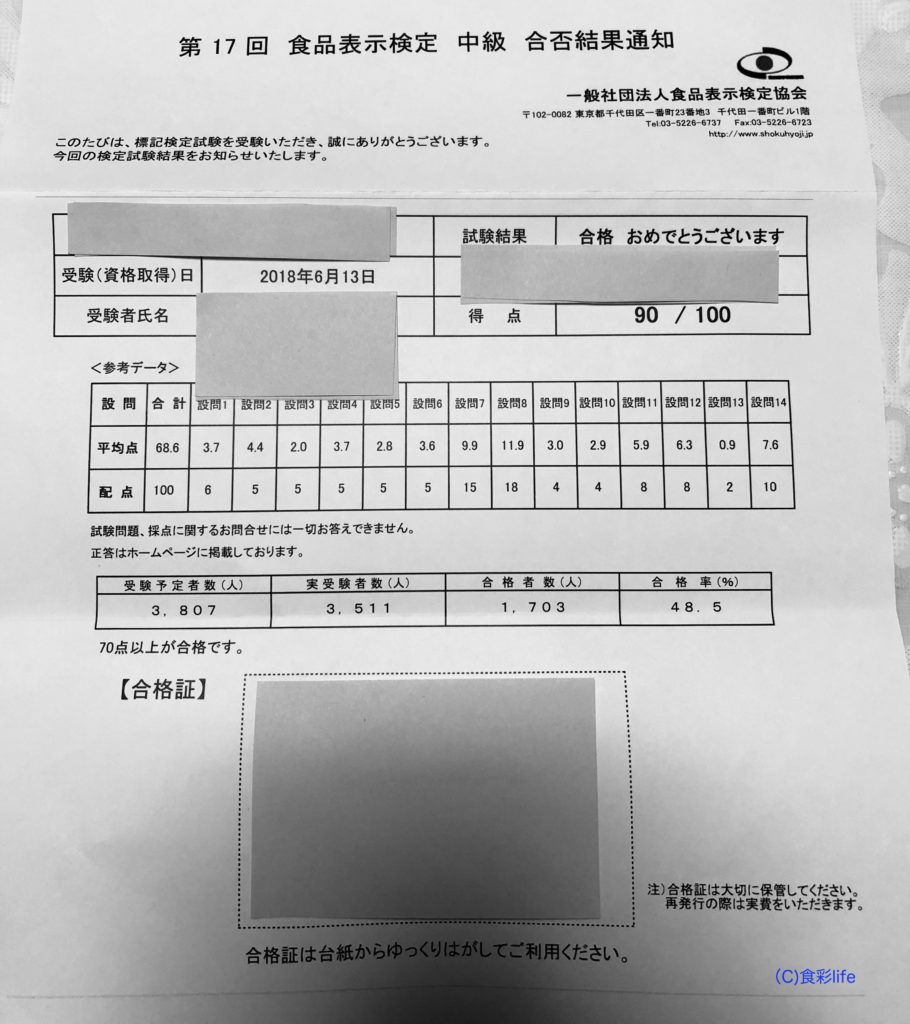

●合格通知(中級)

「食彩life」運営者 daiが受講した、中級の時の合格通知になります。

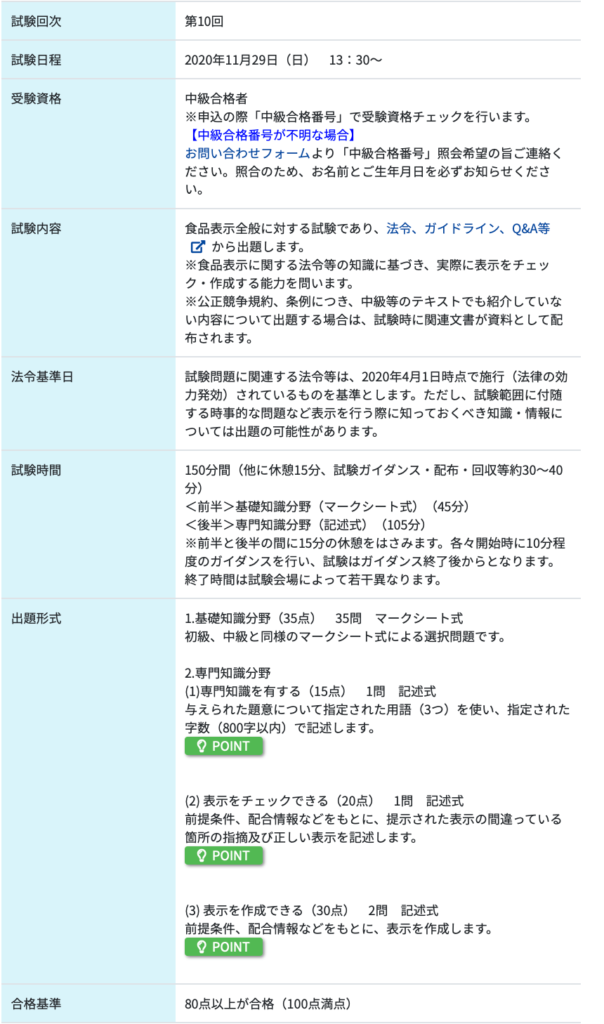

食品表示検定 上級の場合

試験開催時期に関して1回開催しており、2017年の場合は12月に試験があります。2011年から通年1回の試験のペースで開催しています。2020年度も同等で、試験日は下記の通りになります。

●試験日

- 2020年11月29日(日) 第10回上級試験

食品表示検定試験実績

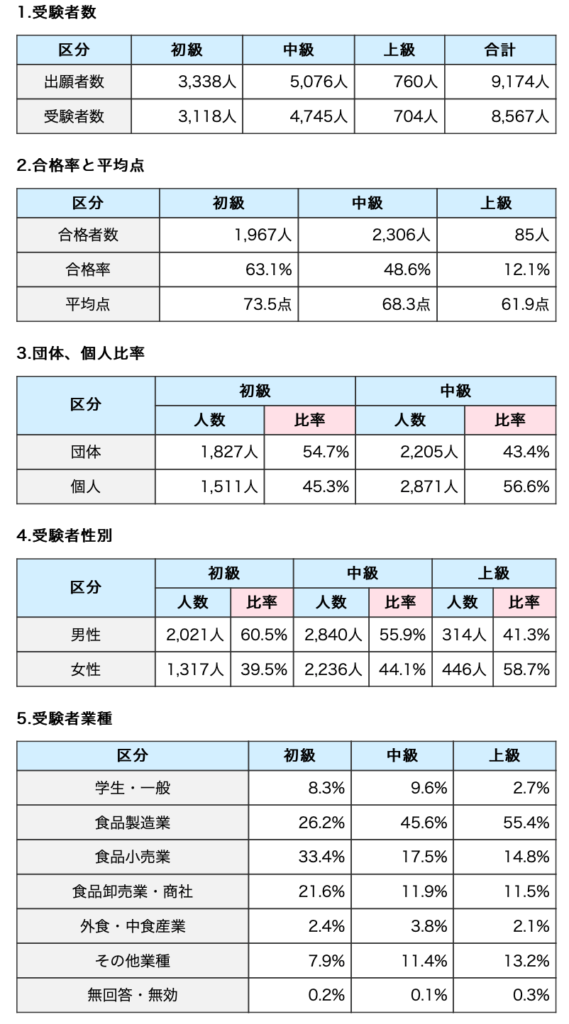

食品表示検定試験の受験者データ、合格者数と合格率、団体と個人申込率、申込者性別、申込業種の各級による情報になります。少なからず学生・一般の方が受験されていることが下記のデータから見て取れます。

第18回表示検定試験 初級・中級 及び第8回上級 実績

試験実績は、下記の通りになります。(2018年11月試験:第18回表示検定試験 初級・中級 、2018年12月試験:第8回上級)

会社の後輩が第18回表示検定試験 中級試験を受けておりテストを見せてもらいましたが、僕が受けた第17回より難化していました…

食品表示検定試験に向けた勉強のコツ

中級取得者 dai の勉強のコツについて下記の手順で勉強していきました。

- 各級ごとに試験前に検定対策セミナー(有料)があり、セミナー資料及び前回の過去問をいただくことができ、受ける価値があります。

- 以前に検定対策セミナーを受講した方がいれば、それまでの過去問を手にすることができる。

- 食品表示の知識がない場合、一夜漬けでは受からないと思います。(

マジで無理) - 日頃から食品の表示を見る。わからないことはテキストですぐ確認する。

僕は一夜漬けタイプではなく、コツコツ覚えるタイプなんで下記の級ごとに勉強時間を記載しております。

食品表示検定 初級について

食品表示検定 初級に関する情報(試験範囲、合格基準)になります。また、受験した時の感想と実際の勉強時間を記載しております。

試験範囲

『改訂6版・食品表示検定 認定テキスト・初級』からの基礎知識と、それを理解した上での応用力を問います。法令は2019年10月1日時点で施行(法律の効力が発行)されているものを基準とのことです。もちろん、国内で製造・加工された加工食品の原料原産地表示の義務化に伴い、出題の対象となります。

ちなみに、加工食品の原料原産地表示義務化の内容にも対応しており、食品表示の基礎編になりますよ。

◉本書の内容

- 第1章 食品表示は消費者と事業者をつなぐ架け橋

- 第2章 生鮮食品の表示

- 第3章 加工食品の表示

- 第4章 いろいろな食品表示の例

- 第5章 その他の食品表示やマーク

- 第6章 私たちの食生活について考える

◉【資料編】

- 原料原産地表示について、個別ルールのある食品(22の食品群と5品目)(食品表示基準 別表第15に該当するもの)

祝!!「食品表示検定試験・初級」初の公式問題集が発売

2018年8月9日にて、一般社団法人食品表示検定協会が主催する「食品表示検定試験・初級」初の公式問題集が発売されました。実際の試験に準じた出題形式の練習問題に取り組むことができ、「模擬問題」で実力も試すことができます。僕が受験した時にはなかったので問題が手に入るのは本当に羨ましい限りです。

合格基準

マークシート方式による選択問題(全75問)で、70点以上が合格になります。(100点満点)

☆上記第21回食品表示検定初級の情報になります。

受講に当たっての感想(2017年)

☆下記は第15回食品表示検定初級を受験した感想になります。

「食品表示検定・初級対策セミナーテキスト2017年度/主催:食品表示検定協会」が非常にわかりやすく、これをメインにわからないところはテキストで確認しておりました。

ただし、食品表示に関してそこまで知識がなかったため、理解するのに時間がかかりました。一通り知識を定着した後にセミナーで頂いた過去問を解き、設問の傾向を掴みました。丸暗記では対応できない工夫がしてあり、それなりに勉強することをお勧めします。食品表示の知識がない場合、一夜漬けでは受からないと思います。

- 勉強開始:試験1ヶ月前から

- 平日の通勤時間:30分×2回

- テスト前前週の土日:各1時間

- テスト前週の土日:各1時間

- テスト前日:1時間

食品表示検定 中級について

食品表示検定 中級に関する情報(試験範囲、合格基準)になります。また、受験した時の感想と実際の勉強時間を記載しております。

試験範囲

『改訂6版・食品表示検定 認定テキスト・中級』からの基礎知識と、それを理解した上での応用力を問います。法令は2019年10月1日時点で施行(法律の効力が発行)されているものを基準とのことです。もちろん、国内で製造・加工された加工食品の原料原産地表示の義務化に伴い、出題の対象となります。

2019年1月16日に改定された認定テキストは、加工食品の原料原産地表示義務化の内容にも対応しており、食品表示のバイブルになりますよ。

◉本書の内容

- 第1章 食品表示を規定している法の体系

- 第2章 生鮮食品の表示

- 第3章 加工食品の表示

- 第4章 事例でわかる食品表示

- 第5章 表示の個別解説

- 第6章 栄養成分表示の解説

【資料編】

- 1.食品表示マーク

- 2.外食店における表示

- 3.計量法

- 4.従来から原料原産地表示の対象になっていた加工食品と新規で追加になった品目

- 5..生鮮食品に分類される食品

- 6..加工食品に分類される食品

『改訂5版・食品表示検定 認定テキスト・中級』を使用の場合、2018年度より試験範囲になりました「新たな原料原産地表示制度」に関する内容は記載されておりません。

合格基準

マークシート方式による選択問題(全100問)で、70点以上が合格になります。(100点満点)

☆上記第21回食品表示検定中級の情報になります。

受講に当たっての感想(2018年)

☆下記は第17回食品表示検定 中級を受験した感想になります。

問題数が非常に多く、かなりの疲労度が残りました。しかも、100問90分で解くため意外と時間が余らなかったです。試験問題としては簡易的な問題と応用問題が混在しており、ごくたまに超難易度の問題があったように感じました。そして、今回より「新たな原料原産地表示制度」に関して試験範囲であり、問題として拝見された。意外と出題が多く、びっくりしました。

基本的に、勉強は『食品表示検定・中級」 対策セミナーテキスト』をメインで、『改訂5版・食品表示検定 認定テキスト・中級』は辞書代わりに使用しておりました。

- 勉強開始:試験1ヶ月前から

- 平日の通勤時間:30分×2回程度(しない時もあり)

- テスト前前週の土日:各1時間程度

- テスト1週間前:2時間/日 (←過去問のレベルに焦ったため。)

- テスト前日:3時間

食品表示検定 上級について

食品表示検定 上級に関する情報(試験範囲、合格基準)になります。ちなみに僕は受験したことがありませんが、受験した方々からお聞きすると(品質業務に携わる方)、かなり難しいと聞いております。

試験範囲

試験範囲は下記の通りになります。

合格基準

80点以上が合格になります。(100点満点)

☆上記第10回食品表示検定上級の情報になります。

食品表示検定を取得してよかったこと

食品表示検定を取得してよかったことをまとめてみました。かなり主観的です。

- 初めてのお客様に安心感を与えることができること。 →食品の知識を少なからず知っていると思われるから。

- 取得するために勉強することで、知らず知らず食品知識が習得され、業務に生かすことができること。→食品業界での商談の際、雑談の際に使用できます。

- また量販店で食品を購入するとき、一つの指標になること。 →アレルゲンによる商品選択、添加物による商品選択に役立つ。

- 食品の表示を見て、旧表示及び新表示を見分けることができること。→食品従事者としては重宝されます。

最後に

今回は、食品表示検定について知っておきたい9のことについて記載いたしました。

食品表示はまだまだ奥深く、日々勉強が必要になります。「食品表示法」が施行され、その法律の知識や原産地表記の知識など様々ありますが、少しでも知ることが求められております。僕自身少しずつ学んでいこうと思います。勉強内容としては関心のある分野だったので楽しくできました。

食品表示を勉強することで、食品関する知識の習得にもなりますので是非勉強してみよう^^