どうも。食品系メディアを複数を運営している dai です。(プロフィールはこちら!運営メディアはこちら!「食彩life」「やさしい食品表示ラボ」「食品OEM・PBポータルサイト 食彩名鑑」)

これまで、「Reduce GO」における懸念点やサービスのメリットに関して記載してきました。今回は「Reduce GO」に見る新規事業の立ち上げ方について分析したいと思います。

特に個人的にはSNSの使用の仕方、ビジネス上の発信の仕方が完璧だと思いました。起業する方にとっても「Reduce GO」の事業の立ち上げ方を参考にしていただければ、路頭に迷う可能性は減るのではないかと思います。

「Reduce GO」とは

余剰食品削減プラットフォームで、食品ロスを減らしたい飲食店と、お店の料理を安く食べたいユーザーをマッチングしたサービスになります。しかも、定額(月額)でテイクアウト可能になります。

- 月額料金 1,980円

- 使用回数 毎日2回までご注文が可能 。

- 展開エリア 関東エリアと名古屋エリアに対応。以後拡大予定。(全国展開を視野)

- サービス開始時

2017年ローンチ予定2018年4月5日〜

本サービスは2017年ローンチを予定していておりましたが、更なる品質の向上とより多くの飲食店の参加のため、サービスの開始が延期になりました。サービス開始時期を2018年春頃に延期とのこと。

2018年4月5日からサービスを開始。

ReduceGoの加盟店舗をまとめました。こちらから確認できますよ。

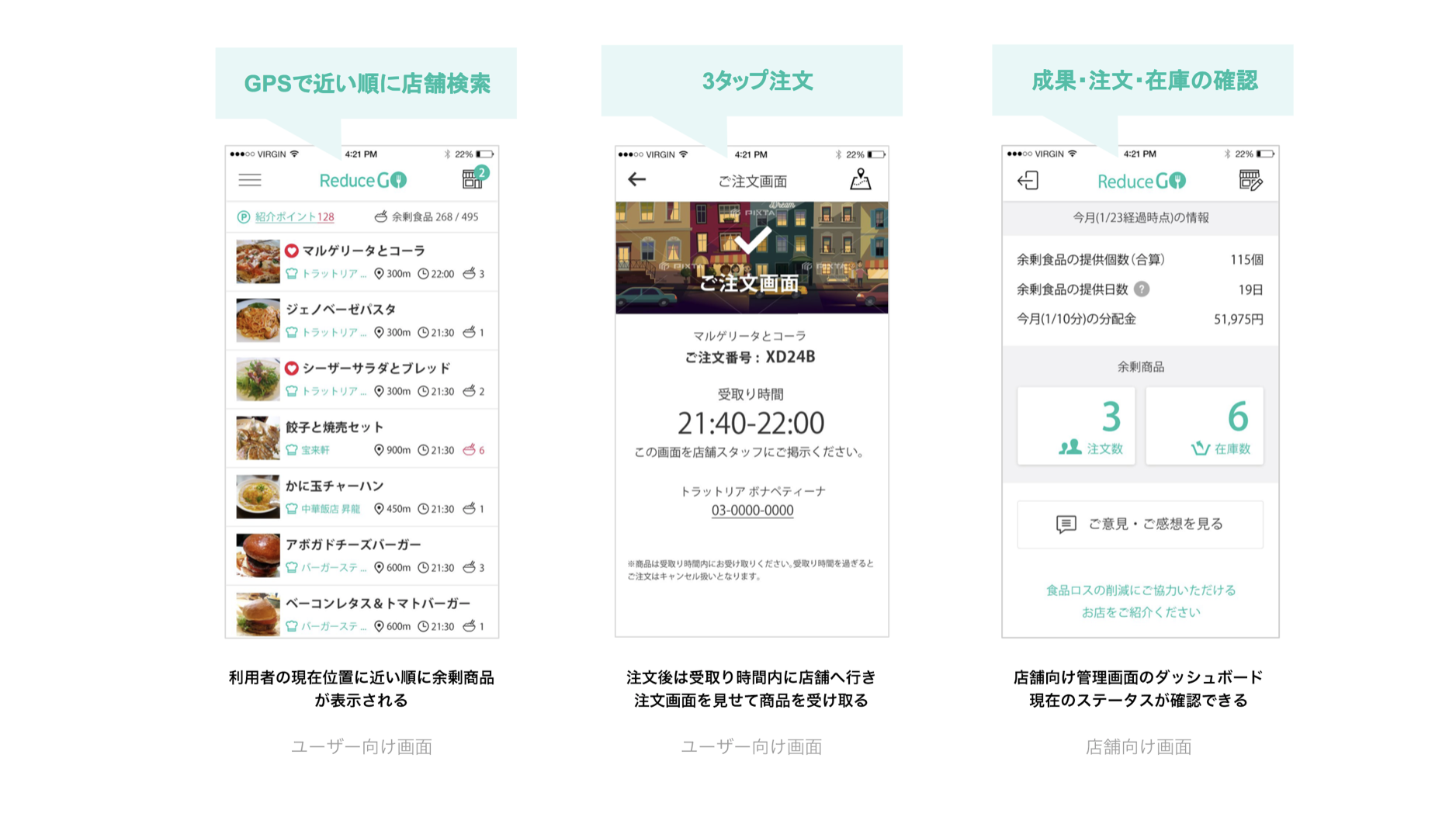

「Reduce GO」の利用方法

iOS・Androidアプリで利用が可能で利用者は 周辺の商品検索から注文まで最短3タップ で行なえます。お店は自由にメニュー作成ができ、利用者の注文状況を簡単にご確認いただけます。

発想・着想の素晴らしさ

「Reduce GO」では、余剰商品を定額制で提供するという斬新な発想に驚嘆しました。正直全く思いもつきませんでした。エンタメ業界は、定額制が主流で様々なサービスがしのぎを削っております。例えば、映像(Hulu、Netflix、Amazon Prime Video etc)、書籍サービス(Kindle Unlimited、dマガジン、楽天マガジン etc)などおなじみなサービスになりつつあります。

もともと、新聞など定額課金モデル(サブスクリプション)はありましたが、スマートデバイスの獲得、シェアリングエコノミー、IOT、デルタル化、資源不足などから、全てのビジネスはサブスクリプションへの移行に拍車をかけています。

「Reduce GO」の場合、それを食品業界に置き換え、食品業界の永遠の課題であった食品廃棄問題を解決するアンサーになっております。定額制という奇抜のアイデアが吉と出るか、凶と出るか…様々な問題に直面すると思いますが、どのように定着していくかが楽しみです。

サービスのローンチの仕方

また「Reduce GO」のサービスの発信仕方、リリースに関してかなり勉強になりました。

サービスの告知→サービスの事前登録→年内にローンチ

事前登録を導入することによって、このサービスを使ってくれるはずの見込み客が”客(ユーザー)”になり、企業として様々なことが判明します。(客の人数、客層、男女比等)そして、購入してくれる人が毎月の売上になりますので、そのユーザー数にどれくらいのレベルで余剰商品を提供できるかを想定した上で、少しでも多くのレストランや飲食小売店の協力を取りに行く作業に移れます。

事前登録者も提供に無理がない範囲で上限を設定しており、殺到すれば、登録を締め切る。

会社が想定するユーザー以上であれば、提供できる余剰商品が少なくなり、サービスの質が低下する。結果として顧客満足度が下がり、ユーザーの離反にもつながる。サービスを運営して徐々に上限をあげながら発展させていくのがベストだと思います。現に事前登録を中止されてますし^^(→ 2018年4月5日からサービスを開始しておりますよ。)

新規事業を立ち上げる上で優れた4つのポイント

「ReduceGo」の完璧な新規プロダクトの立ち上げ方は非常に参考になるかと思います。その優れた4つのポイントはこちらになります。下記内容を要約しております。

- 事業の存在意義を考える。

- MVPとしてサービスを提供する。

- 可能であればローンチ前にユーザーの反応を探る。

- 日々ユーザーの反応を探りながら、サービスの質を上げる。

ローンチ前にユーザーの反応を探る

「Reduce GO」の場合のローンチの仕方について下記の通りです。

サービスの告知→サービスの事前登録→年内にローンチ(約束)→問題点をPDCAを回しながら改善していく。(延々と)

ローンチできる環境は整いました。というのも、起業家や新しいビジネスをする上で一番のネックの問題は、いかにユーザーに使ってもらう環境作りだと思います。

「ユーザーにサービスがどのように受け入られるか」、「不満はあるのか」、「その不満の原因を何か」、「困ったことは何か」など分析しながら、サービスの向上を目指します。その利用者がいないとそもそも改善もできません。ビジネスとしても成立しません。それを確保することは極めて難しいのですが、それを「Reduce GO」の場合、 ローンチ前にクリア しております。

今後「Reduce GO」をローンチすれば大小様々な問題が起こるでしょう。それに対して、確実に一歩ずつ改善されるでしょう。それでサービスとして熟成すれば、その他の主要都市での試験導入も検討され、全国展開も見据えることができるのではないか…

MVPとしてのサービスを提供

MVPとは、ミニマム・バイアブル・プロダクトの略で、必要最小限の機能を搭載した商品です。

今回「Reduce GO」に関して、必要最小限度にしてはあまりにも完成度は高いですが、ある程度のレベルでローンチされると思います。シミュレーションできる範囲で問題が起こらないようにしていると思いますが。

ただ、完璧なサービスがあり得ないように、完璧なローンチもあり得ません。 いかに速くサービスを提供し、それをいかに速く改善していくことが何よりも肝要です。

そもそも、サービスとは自分が生み出すものではなく、顧客とともに一緒に作っていくものであります。そのため、日々ユーザーの満足度を上げることが重要であります。

会社の存在意義の明確さ

「Reduce GO」では、食品廃棄の減少、食品廃棄問題*の認知拡大、利用促進を目指しており、食品の新たな価格化と流通ルートの創出を通じて、環境改善を支援する役割になるを目指しているとのことでした。

この明確なアンサーたるや。素晴らしいですよね^^社会的な意義があります。

最後に

今回は「Reduce GO」に見る新規事業の立ち上げ方についてまとめてみました。同じ食品業界に働いている人間としてかなり関心があったため、様々な角度からまとめてみました。

全くの新しいビジネスにもかかわらず、完璧に新規事業を立ち上げようとしています。ただただ凄い。事業(サービス)は創業者で作るものではなく、顧客とともに作り上げていくもので、このような形でリリースすることも踏まえていると思います。様々な諸問題があると思いますが、乗り越えれるでしょう。これからも「Reduce GO」の発展を楽しみにしています。

を家庭別、食品事業者別にまとめてみた。-300x200.png)

-300x200.png)

でまとめてみた。-300x200.png)