どうも。食品系メディアを複数を運営している dai です。(プロフィールはこちら!運営メディアはこちら!「食彩life」「やさしい食品表示ラボ」「食品OEM・PBポータルサイト 食彩名鑑」)

前回は、惣菜管理士1級の科目「応用栄養学」についてまとめてみました。

今回は、惣菜管理士1級の科目「食品の官能評価」で最低限知っておきたい7のことについて記載したいと思います。この科目はかなり難しかったですよ。ちなみに僕自身は1級の資格を持っております。過去問は手に入りませんので、「添削問題」や「惣菜管理士試験問題集」をみて学習するしかないです。

惣菜管理士3級や2級に比べるとぐっと難しくなりますが、しっかり勉強すれば受かりますよ。

惣菜管理士一級について

まず惣菜管理士一級について記載します。

惣菜管理士一級の試験範囲

レベル:高度な専門知識、工場長・管理レベル

上記のリンク先には各科目ごとに、最低限の暗記すべき項目を独自にまとめておりますよ^^

【2021年度10月開講分よりカリキュラムの改訂】

2021年度10月開講分より惣菜管理士1級のカリキュラムが変更になります。ただし、2019年10月開講分、2020年10月開講分の1級受験者の方は従来の科目での試験になりますので、ご留意ください。

受講に当たって感想(2017年)

該当年の試験に関して記載いたします。他の級より暗記事項は増え、理解するのに時間がかかります。また、一級から計算問題があり、その計算式を理解するのに時間がかかります。また「惣菜管理士問題集」のみの勉強で受かることは難しいかもしれません。通信教育の問題も目を通すことは必須だと思います。

「惣菜工場のHACCP管理」「食品の官能評価」は今回難易度が高かったように感じました。特に、HACCPの知識、官能評価での統計問題、損益分岐点などの計算問題などしっかり理解しておかないと、問題に対応できないと思います。

僕自身の勉強時間は適正でしたが、理解・暗記進捗が想定より遅く、勉強開始月が早めるべきだったと思いました。

- 勉強開始:試験2週間前から

- 平日の通勤時間:30分×2回、帰宅して時間があれば30分

- テスト前週の土日:各3時間

- テスト前日:3時間

2018年惣菜管理士資格試験合格者および合格率

2018年惣菜管理士資格試験合格者及び合格率は、下記の通りになります。

| 級別 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 一級 | 739名 | 606名 | 82.0% |

| 二級 | 1,032名 | 910名 | 88.2% |

| 三級 | 1,992名 | 1,616名 | 81.1% |

| 合計 | 3,763名 | 3,132名 | 83.2% |

ここから各単元ごとに暗記項目を記載しておきます。今回は、食品の官能評価になります。(独自の暗記項目ですが、試験範囲内なんで最低限暗記しておくことは好ましいですよ)

「食品の官能評価」で最低限覚えておきたい7のこと

食品の官能評価で最低限覚えておきたい7つのことは、下記の通りになります。

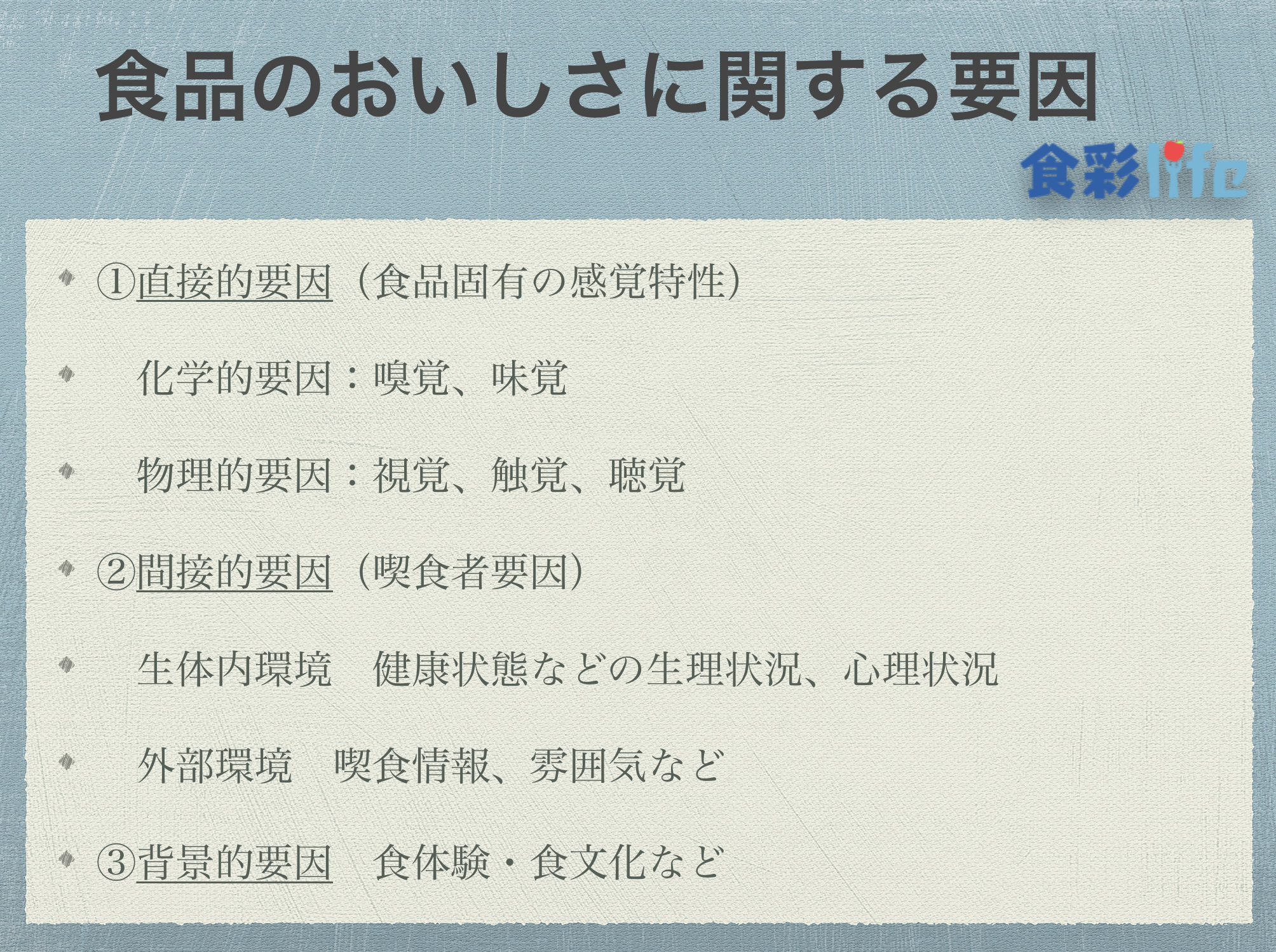

食品のおいしさの要因について

食品のおいしさに関わる要因に関してまとめてみました。

おいしさとは、食品の物理的科学的な直接的要因、生理的・心理的な状態に依存する間接的要因、食文化・食情報などの知識・経験に依存する背景要因の3つに大別されます。

呈味の混合に関して

呈味物質を混合した時、単独で食べる場合と味の質や強さが異なる現象があります。

| 対比効果 | 2種類の異なる呈味物質を混合した時、 弱い方の味が強い方の味をさらに強調する現象。 |

| 相殺効果 (抑制効果) | 2種類の異なる呈味物質を混合した時、 一方の味が他方の味を弱くする現象。 |

| 相乗効果 | 同じ系統の味を混合したとき、 その味がより強調される現象。 |

- 対比効果:だし汁と食塩

- 相殺効果(抑制効果):コーヒーと砂糖

- 相乗効果:鰹ぶしと昆布

食品の香味成分について

味の種類は、甘味、塩味、酸味、苦味、うま味の5種類で、これらを基本味になります。この5種類の味が食品のおいしさに大きく影響します。食品の主な呈味成分と香気成分をまとめてみました。暗記してみよう。

| 食品 | 呈味成分 |

| 食酢の酸味成分 | 酢酸 |

| ビールの苦味成分 | イソフムロン |

| 昆布の旨み成分 | グルタミン酸 |

| かつお節の旨み成分 | イノシン酸 |

| レモンの香気成分 | シトラール |

官能評価について

官能評価とは、 ヒトの感覚による測定方法 のことで、ヒトの特性に由来する特徴がみられる。

- 機器分析値とヒトの感覚は必ずしも一致しない。

- 複雑な感覚や複合感覚の評価を下せる。

- 主観的な価値とそれに基づく総合的な判断を下せる。

- ヒトの感覚感度の識別力、経験などに個人間差があり、人によって判定(評価)に差がある。

- 同じ個人においても生理的あるいは心理的な変動による個人内差が生じ、常に一貫した判定をするとは限らずバラツキが大きい。(個人内差)

- 知覚した内容を定量的に表現することは難しい。

官能評価における試料提示の留意点に関して

ヒトが関与する官能評価では錯覚現象の影響を受けるが、この影響をできる限り排除した環境を作ることが必要である。試料の設計や調整が必須ですよ。試料提示上の留意点は下記の通りです。

- 対比効果→2個の試料が互いに他を引き立たせる傾向がある。<対策>試料の組み合わせ、口すすぎの実行など。

- 順序効果→刺激の提示順が評価を与える傾向がある。<対策>順序の提示を工夫する。

- 位置効果→提示される試料の特性に関係なく、特定の位置に置かれた試料が特に多く選べれる傾向がある。<対策>始点が自由な円形に並べて提示するなど。

- 記号効果→提示される試料の特性に関係なく、試料に付記される記号に対する好みや情報に判断が影響される傾向がある。<対策>不要な場合は極力記号をつけない。一般的には、3桁の乱数表を用いた数字を使用するなど工夫する。

2点試験法に関して

2点試験法とは、 2種の試料をある特性に対して該当する方を選択させる方法 のことです。2点試験法に2点識別法、2点嗜好法が分類される。

| 2点識別法 | パネルが試料二者間の違いを 識別できるかどうかをテストする場合。 →片側検定で行う。 |

| 2点嗜好法 | パネルが試料二者間の好みや良し悪しを テストする場合。 →両側検定で行う。 |

t検定について

t検定は、 母平均に対する検定 のことで、平均値を対象とした検定手法になります。2試料間の平均値の差の検定に適用できる。

最後に

今回は、惣菜管理士1級の科目「食品の官能評価」で最低限知っておきたい7のことについて記載いたしました。

この科目は「惣菜管理士試験問題集」だけでは分かりにくいため、テキストの問題も軽く勉強していました。それが結果としてよかったので、テキストも確認しておきましょう。惣菜管理士一級を受験される方にとって、参考になれば幸いです^^業務をしながらの受験になるかと思いますが、効率的に勉強しましょう。